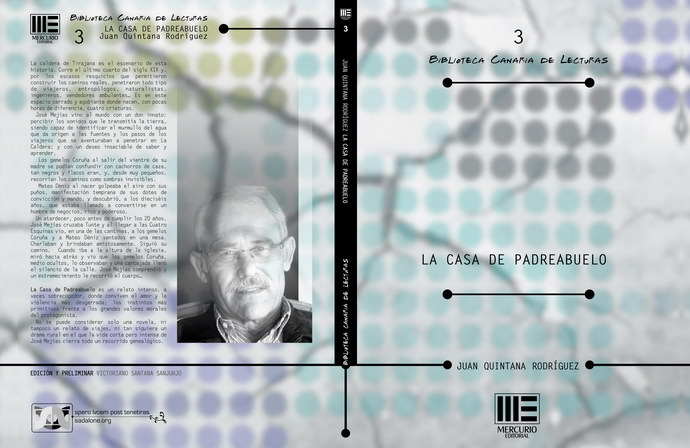

Juan Quintana Rodríguez: La Casa de Padreabuelo (Mercurio Editorial, 2013)

Edición y preliminar: Victoriano Santana Sanjurjo

PRELIMINAR

Hay una historia, un tipo de historia, más o menos oficial, más o menos rigurosa, que es objeto de análisis en los que se contrae lo dilatado y se expande lo que se muestra corto; y que se difunde en pequeñas dosis con el convencimiento de que, si no es útil su conocimiento, en el sentido de práctico, de utilidad para la supervivencia, sí es, al menos, nocivo para el presente que uno vive su desconocimiento. En general, es esta la historia que se enseña en los centros educativos, sea en el nivel o la etapa que sea, y que, por circunstancias que no vienen al caso detallar, “perseguirá” académicamente al discente sin llegar a alcanzarle en su totalidad (todo hay que decirlo, pues las estadísticas cantan).

Hay otras historias que, de manera lacerante, llegan a formar parte de un cóctel costumbrista que se ingiere, como si de una pócima rediviva se tratase, con el fin de afianzar una identidad que se desea amoldar a unos patrones prefijados y, hasta cierto punto, idolatrados. Según sea la dosis, estas historias podrán o no complementarse a la oficial, aunque muchas veces terminen proyectando su sombra sobre el manto de una suerte de mitología popular que termina desvirtuando los hechos que se consideran veraces para que no lleguen a acercarse ni tan siquiera a los que se esperan que, cuanto menos, sean verosímiles.

Mas hay otras historias, otro conjunto de textos históricos, que están en medio de los expuestos, en una especie de tierra de nadie: son reales porque, sobre todo, existe una tradición oral íntima, cercana, próxima, que permite verificar que han superado los márgenes de la señalada mitología popular, pero no acceden a la oficialidad porque, dada su cercanía, se terminan diluyendo del grupo compuesto por los considerados como «hechos trascendentales que han transformado a la sociedad», así, entrecomillado, para que se perciba cuál es la característica más destacable de la que denomino para ti como historia oficial.

Me refiero con la que apunto a la que quizás debería reconocerse como historia cotidiana o, por buscar alguna denominación quizás más entendible, historia de los día a día; una historia sobre “eso” que Armstrong, cuando pisó la Luna por primera vez, apuntó como «pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad». Te hablo de los pequeños pasos imperceptibles que, con el tiempo, terminan convirtiéndose en largos caminos donde todo pasado ha sido transformado en su totalidad sin que apenas pueda haber una noción clara del cambio. Este apunte que comparto contigo se halla en el unamuniano término de “intrahistoria”, presente en la obra del célebre rector salmantino En torno al casticismo (1905):

[…] Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna; esa labor que, como la de las madréporas suboceánicas, echa las bases sobre las que se alzan los islotes de la historia. Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido; sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo vivo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras […]

En este tipo de historias intrahistóricas cabe, a mi juicio, la novela que representa el tercer volumen de la Biblioteca Canaria de Lecturas, La Casa de Padreabuelo, de Juan Quintana Rodríguez, una obra ambientada fundamentalmente en el sureste grancanario de finales del siglo XIX y que atesora la esencia de un texto fundacional, similar en su espíritu a los compuestos por los descubridores, conquistadores y colonizadores de nuevos mundos. La tierra ya estaba y, en ella, sus moradores, quienes ven pasar las estaciones y sus vidas en una suerte de continuidad donde se funden el ayer con el hoy y el mañana; y así, sucesivamente, sin que nada perturbe de manera notable esta cadencia temporal. Así hasta que tiene lugar el punto de inflexión, que no puedo evitar fijar en un término común, pero trascendental para el progreso: la carretera; o sea, la vía que une, que desaísla a los que han vivido en el archipiélago de los pueblos desconectados entre sí.

Pertenezco a la generación que vio nacer la autopista del Sur de Gran Canaria; o lo que es lo mismo, al grupo de grancanarios que no tuvo que sortear los fatigosos caminos de nuestros padres y abuelos para ir, desde mi Telde natal, a la capital, al aeropuerto o al sur de la isla, pero que, al mismo tiempo y por fortuna, no perdió la oportunidad de conocer cómo iban surgiendo prácticamente de la nada las poblaciones del sureste cercanas a la vía (El Carrizal, El Cruce de Arinaga, Vecindario…) hasta convertirse en las ciudades que ahora son, salvando las distancias, claro está, con lo que representan como urbe Las Palmas de Gran Canaria o, desde el siglo XXI, Telde.

Esta posibilidad de ver cómo han crecido los núcleos poblacionales de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana puestos como ejemplo nos ha permitido establecer un vínculo efectivo entre lo que a día de hoy son y lo que fueron estas tierras antes de la autopista gracias, sobre todo, a lo visto con ojos infantiles y lo oído por quienes formaron parte del empedrado de particularidades humanas con el que se edificó la historia y, en algunos casos, la “prehistoria contemporánea” del sureste grancanario. Por decirlo de algún modo, la autopista situó en el espíritu de avance del siglo XX a unas tierras que, hasta bien entrada la centuria, seguían fijando su trayectoria a través del estatismo o de un progreso muy lento que no conllevaba el que hubiese diferencias notables entre lo que eran entonces y lo que fueron uno o dos siglos antes.

Concreto, es necesario: sobre el asfalto de la autopista circuló la prosperidad y en las carreteras que unieron los pueblos con la autopista viajó también la evolución; un avance que, para el caso que nos ocupa, debe interpretarse como la apertura del metafórico archipiélago al mundo que transita, el que se mueve, el que ajusta sus pasos a los latidos del presente y, al mismo tiempo, como una brecha abierta para que el mundo acceda a las islas de los poblados.

En la novela que nos ocupa, se habla de caminos que desde siempre fueron andados o recorridos con animales; se nombra a Juan de León y Castillo y el informe para el trazado de la carretera que, viniendo de Agüimes, llegará hasta Tejeda pasando por Santa Lucía y Tunte (cap. XI); Mateo Déniz descubre los seis kilómetros que separan el parque de San Telmo y el puerto, lo que será clave para el devenir de la narración (cap. XVIII); «Mateo Déniz, temprano por la mañana, subía a un charabán en las proximidades del hospital San Martín que lo llevaba a Agüimes, después de atravesar las cabeceras de Telde e Ingenio. Allí montaba a caballo y por un camino sinuoso y estrecho llegaba al anochecer a Tunte, con dos paradas, en Temisas y Santa Lucía, para que el animal abrevara y él estirar las piernas» (cap. XVIII); se da cuenta de cómo nace la carretera que conducirá a Santa Lucía y Tunte (cap. XX); y se habla del tomate, de sus cultivos, de su exportación al Reino Unido, lo que conllevará la necesidad de que los accesos a la capital sean más efectivos. Así se abre el mundo cerrado al que transita.

La llegada a La Casa Grande de Gregorio Chil y Naranjo (cap. III); la presencia del fotógrafo inglés John Harris Stone y de su esposa Olivia Stone (cap. X y XI), del citado León y Castillo (cap. XI) y, sobre todo, del francés René Verneau (cap. XVII) aparecen en la novela como las muestras de cómo el mundo exterior logra adentrarse en ese universo parado donde se sitúan los orígenes del protagonista de la novela: José Mejías, hijo de José Mejías y nieto de José Mejías. El mismo nombre, los mismos apellidos, la misma historia en el mismo entorno, el mismo paisaje y las mismas horas que no señalan ningún avance ni retroceso alguno. La historia mítica del estatismo se convierte en los nombres en una marca de pervivencia en un paraje que, de por sí, parece rendir cuentas a la eternidad. Aunque no cabe duda de que esta homonimia hunde su razón de ser en una tradición arraigada de nuestra cultura hispánica, en Juan Quintana debe percibirse también como un guiño amable hacia una referencia intertextual que, sin duda, habrá surgido en tu entendimiento: la estirpe de los Buendía de Cien años de soledad.

En este ritual de los nombres y de los días eternos (los del «como siempre… como siempre…» que se anota al principio del capítulo VI), el mundo, con sus capas oníricas y sus pensamientos, y el inframundo (cap. XXIII) se funden en una sola realidad con la misma naturalidad con la que se ve parir a las hembras o buscar el pasto para el ganado en “la otra parte” cuando las lluvias son esquivas y los animales demandan atenciones. Es una realidad que asimila las leyendas con los hechos incuestionables y que forja buena parte de sus convicciones sobre la base de las supersticiones o creencias que escapan a cualquier formalidad amparada en la razón: por ejemplo, que la ceguera es contagiosa (cap. II) y que la ciencia de Chil y Naranjo nada pueda hacer contra el poder curandero de Fatimita para devolver la vista a José Mejías hijo (cap. III).

En la novela, la otra parte es el lugar donde se halla el forraje que alimenta a las bestias cuando la sequía está presente, pero es también la representación de donde proviene el progreso: de ahí, de la otra parte, del lugar opuesto a donde uno está y donde siempre ha estado. Por eso, la llegada del pajarero de la capital siempre despierta el interés del curioso José Mejías hijo: «Echaba en falta a aquel señor que siempre puntual venía en el mes de mayo, se sentaba en el muro, colocaba una gran jaula de caña en el empedrado y le contaba historias de su puesto en el Puente Palo, allá en Las Palmas» (cap. IX); y por eso mismo siente que tiene «que estar al corriente de las noticias que vienen de fuera» (cap. XV).

A medida que sean más nítidas y transitables las venas que comunican los mundos interiores y exteriores, el archipiélago terrestre y la que se “autoreconoce” como civilización, las convicciones se irán desmoronando paulatinamente hasta que, mordida la manzana, termine imponiéndose el pragmatismo de la supervivencia («Tengo que alimentar siete bocas: cinco hijos, mi mujer y yo», cap. XX) a cualquier noble idealismo («No me perdonaría que por mi culpa se sequen las fuentes dejando sin agua a los caseríos», cap. XIX; «Nada me apartará de mis convicciones», cap. XX), aunque por medio tenga que ejercer su imperio la Muerte a través de la sangre y el dolor. Por eso hablo de texto fundacional al principio, porque este encuentro entre mundos, similar al de todo proceso de descubrimiento, conquista y colonización de nuevos mundos, supone una transformación para los que están y para los que llegan. Lo que estaba ha podido permanecer “puro” de manera indeterminada; mas una vez que se produce el contacto, nada volverá a ser como antes.